港人最爱买的年货,见证着几代人的难忘岁月

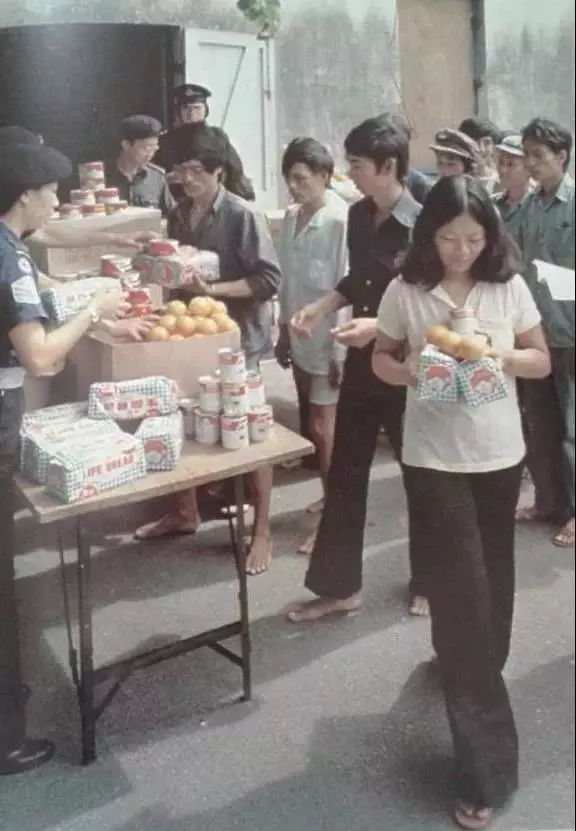

春节假期已经过去了,大家家里的嘉顿饼干和糖果吃完了吗?每年春节,都是嘉顿的高光时刻。对于很多香港人来说,买嘉顿当年货已经是一种情怀。 图片来源:互联网 除了年货,各大商场、路边摊和便利店,都会有嘉顿面包的身影。今天,香港百科通就来和大家讲讲,充满香港味道、陪伴几代人成长,百年嘉顿的故事。 嘉顿,一个时代的记忆 1926年,「面包大王」张子芳创立 「嘉顿面包」,在荔枝角开设第一家工厂。因为张子芳是与表兄在植物公园(Botanic Garden)倾谈开面包店计划,于是就地取材,决定以「Garden」命名公司,音译为「嘉顿」。 创业之初,当时还没有机器,全靠创始人加班加点,白天做老板,晚上睡地板,交叉生产,保证供应。 图片来源:嘉顿官网 好在凭借着亲民的价格和不错的口感,嘉顿面包坊,很快小有名气。 1927年,嘉顿在中环德辅道中开设了第一家门市,1930年工厂规模大幅扩大三倍,1935年以一万港币收购现在深水埗厂房的地皮,发展规模越来越大。 现时青山道上白色的嘉顿大楼,依旧保留着怀旧红白色墙身和钟楼,亦因为过往曾是深水埗地标及回忆的社会价值,被古咨会评为二级历史建筑。 图片来源:互联网 战争年代,嘉顿让军民得以饱腹 1930年代,战争爆发,香港也难以独善其身。 嘉顿先是连续 7 天不间断生产 9 万公斤抗日军粮,保证前线军队的粮食补给,再接下当时驻港英国军队的订单,生产防空洞饼干和军用饼干。 由于这些干粮的营养成分比起一般饼干高很多,保存期也较长,让军队和市民都能在防空洞中得以饱腹。 图片来源:互联网 嘉顿生产的干粮可以说是当时香港一份爱国情怀的见证,被送到了战火硝烟纷飞的、最危险的地方。 在这之后,嘉顿的品牌深入人心,开始了更大规模的发展。1940至50年代,嘉顿从英国引入自动化生产糖饼面包的机器,为全港首创。 生命面包,香港人的集体记忆 60年代,当时香港市民普遍贫困,嘉顿推出「生命面包」,在面包中在加入维他命和矿物质等多种营养,以每袋7角港币的价格出售。 70年代,香港经历多次天灾,大型台风、山泥倾泻等,许多港人家园被毁,无家可归。在那样的落魄年代,「生命面包」作为赈灾粮食,由政府免费派给市民,让受灾的市民得以温饱,度过难关。 80年代,香港人的经济水平慢慢提高,生活也得以改善,但「生命面包」一直陪伴在香港人的日常生活里。 图片来源:互联网 蓝白色格仔,一条十多片,够一家人吃两三天。大家日常的早餐,就是煎好荷包蛋,加两块生命面包,涂上果酱或者炼乳,方便便宜又不失营养。 当时蓝色格仔的包装还是时尚单品,很多人都会把包装纸留下来包东西,有时还会用来包书。 嘉顿见证了香港的战争与苦难,贫穷与繁荣,直到今日,它依旧陪伴港人,除了面包,更有蛋糕、饼干和糖果等,每逢过年过节,它必定出现在大家的送礼清单中。 可以说,嘉顿对于香港人有着不一样的回忆。 不知道大家在看到嘉顿的时候,会不会勾起你们的童年回忆?还想知道哪些香港品牌故事,欢迎加入香港百科通活动群组。